寻牛堂 初中毕业,去劳力士当学徒

本文授权转自:菁kids上海(ID: Jingkids_Shanghai )寻牛堂

时间来到六月,中考结束,上海的初三学生们正站在人生一个小小的十字路口,面前是通往普高、中本贯通、中职中专等不同方向的指路牌。

瑞士小城比尔,10岁那年随家人从上海搬至这个钟表之都、如今也即将初中毕业的男生小宽,一个多月后就要去劳力士当学徒,学习如何借助AI等前沿技术改良精密机械的生产线。

“学徒”这个词放在当下中国,已经有了浓浓的年代感,但是在瑞士、德国、奥地利等地,这依然是他们“学术/职业”双轨制教育体系中的一个关键词。

今天我们就跟随小宽的视角,来看看在青年失业率全球最低的国家——瑞士,双轨制是一种怎样的存在。

初中毕业继续上学的青少年

2/3会走职业路线

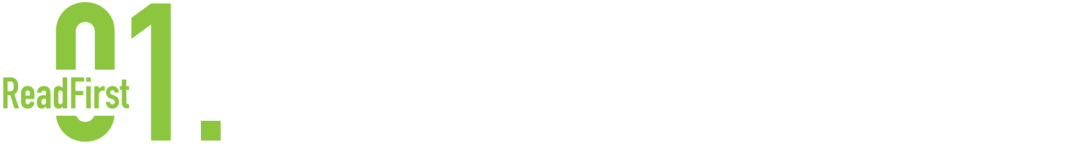

瑞士的教育体系分为初等教育、中等教育和高等教育三个阶段。不同的州在学制上略有差异,但总体来说差别不大:

初等教育:学前教育(1-2年)和小学教育(4-6年);

中等教育:义务教育阶段的初中(3-5年)和非义务教育阶段的普通高中(3-4年)或职业学校(2-4年);

高等教育:颁发本硕博学位的大学和高等职业教育。

瑞士教育体系©SERI

据统计,15岁左右初中毕业后,90%的学生会继续上学,这时也会进行职业路径和学术路径的分流:约三分之二的学生会走职业路线,进入高级中等职业教育;三分之一的学生会去读普通高中。

为什么会有这么高比例的学生选择走职业路线?小宽和他的妈妈解释了他们这么选的原因,我们可以管中窥豹一下。

首先,这一选择的“出路”很不错。

据小宽介绍,四年学徒期毕业后有三个选择:

直接去工作,当技术工人;

上三年制的大学,出来是工程师;

如果想继续深造,就去洛桑理工或者苏黎世联邦理工学院这样的大学。

从收入水平来说,第一种和第二种的薪水没有太大差别,如果技术工人技术过硬、公司信任,一样能去搞研发。与此同时,上好大学的路也没有堵上寻牛堂,学徒结束想继续进修,一样可以实现。

其次,学徒制有完善的培养体系。以小宽申请到的劳力士项目为例,前两年是在公司的培训中心学习和实践,后两年会参与公司的一些项目和生产线的实际生产活动。一周三天在公司实践,两天去职业学校学理论知识,“工学交替”。

这种培养模式离不开企业与学校的密切合作。事实上,企业会深度参与学校的课程开发、教学和实训,确保学生所学是企业真正需要的知识和技能。这也能在一定程度上解释,为什么瑞士的青年失业率低,因为学校所学与企业需求之间脱节的问题基本不存在了。

再者,学徒期的福利待遇有保障,甚至可以说非常好。以小宽为例,他在学徒期间是有工资拿的,第一年每个月800瑞士法郎,到第四年会翻倍。一年13薪,还有6周的带薪假期。此外,公司还提供健康保险,学徒吃公司食堂还可以享受半价优惠。

用小宽朴素的话说:“做自己喜欢做的事,能学到东西,他们还付我薪水,就很高兴。”

不过,最重要的还在于这是一种主动选择,更准确地说,是一种“双向奔赴”。

一次就招两名的学徒岗

最看重什么?

在瑞士,职业教育分为三个阶段:

第一个阶段是10-14岁,很多公司每年都会开放一天,欢迎职工带孩子去公司,让孩子们知道爸爸妈妈每天都在干些什么,了解工作到底是怎么一回事。

第二个阶段法语叫“Stage”,公司会开放一天或者一周给初二的孩子,让他们跟着一起干活儿,了解自己是不是真的喜欢这个职业。

第三个阶段就是学徒,一共有四个大类的14个项目可以选,一边学理论知识、一边上手实践。比如,有一种“办公室学徒”,两天在学校、三天在办公室,每三个月一轮岗,销售、PR、HR等不同部门都体验一遍。三年下来,就会知道自己比较喜欢或者擅长哪个工种。

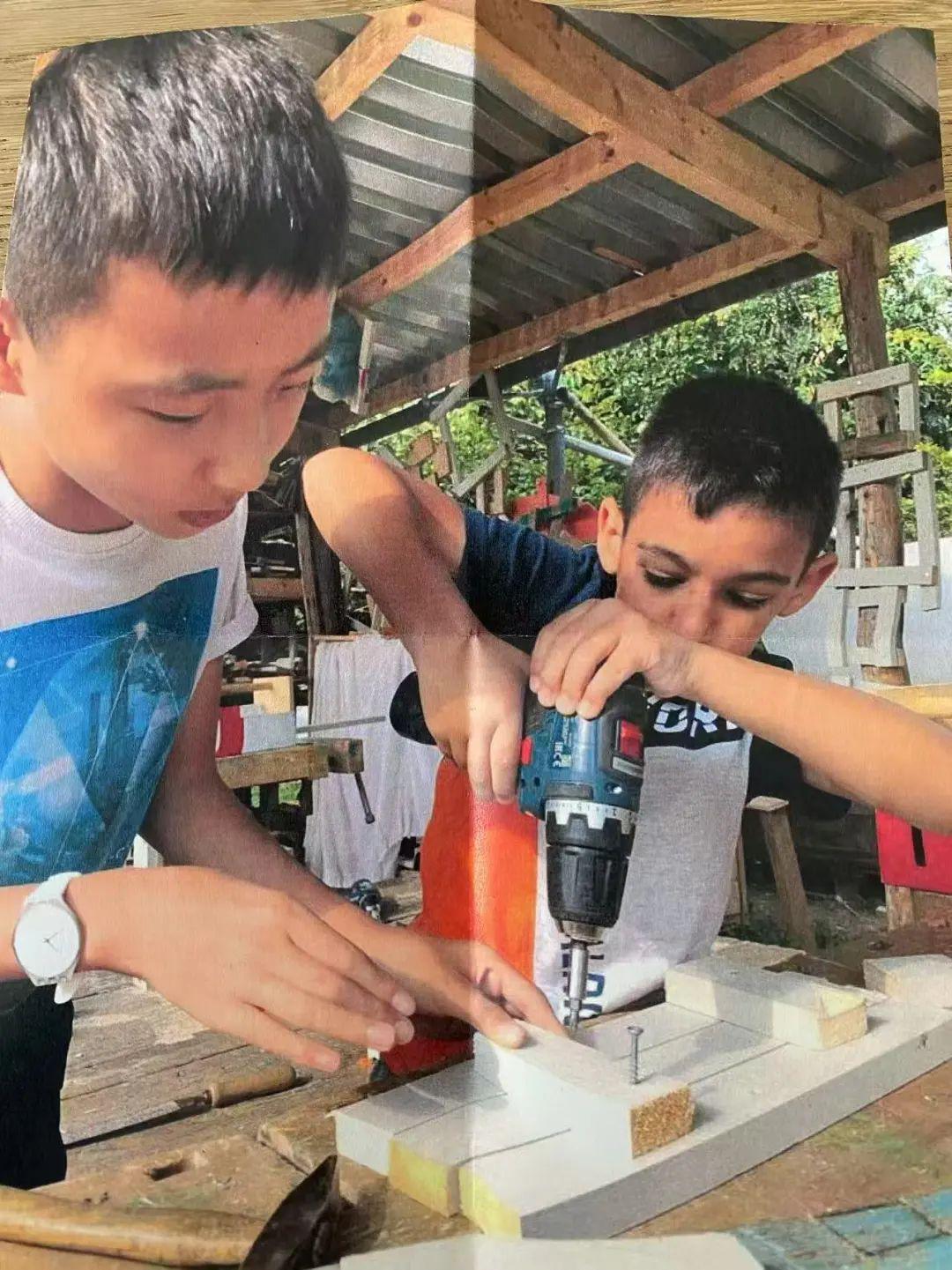

小宽出国前曾在一个叫“创客没空”的科创机构学习过三四年,对机械自动化、机器人等很感兴趣,所以在第二个阶段就选择了劳力士,去了解手表的生产线是怎么工作的。

小创客时期的小宽

当天,有一个老师专门带着小宽体验了焊接之类的活儿,他觉得很有意思,当时就决定申请初三毕业去那儿当学徒。

想当学徒也需要考,小宽申请的劳力士比尔办公室的这个项目,一年就招两名。两天的考试包含笔试、实践操作和面试,根据综合评价择优录取。笔试主要考察数学、物理、化学和逻辑能力,面试的时候有三个问题:

为什么选择这个职业?

为什么选择这家公司?

如果你比其他人快很多,会怎么办?

对于最后一个问题,小宽的回答是自己会“帮助他们,因为一个人是不可能做成功的”。

之后是一个根据图纸搭机器人的环节,面试者可以在“用轮子走的机器人”和“用腿走的机器人”之间任选其一。小宽选了后者,因为他很好奇用腿走会怎样。

后来老师说,从他带学生开始,小宽是第一个选择用腿走的,其他人都是选用轮子。“虽然我那个腿后来也没动起来,还是给他装上了轮子。”小宽说。

从笔试到面试这前前后后的过程,我们可以看出像劳力士这样的百年名企在招收学徒时看重什么——

首先,数理化的理论知识得掌握得扎实;

其次,对工作内容有发自内心的热爱,愿意去钻研、去挑战更难的任务;

当然,在一个组织里工作,团队协作的意识和能力也不可或缺。

看书、健身、掌控习惯

学徒的底层素养

与小宽聊天,最大的感受是:这个才15岁上下的少年,非常清楚自己喜欢什么,说到热爱的机器人相关的话题,沉静的他可以侃侃而谈;对AI这样带来巨大变革的事物,也有自己冷静的思考。

这大概跟学业之外有足够的留白、有时间去广泛阅读有关。据说在当地,四年级以前不上特别结构化的课,就是以玩的形式学习。

在小宽的学校,三门主课是法语、德语和数学。学校功课不难,作业很少(当地的法定作业量是每周40分钟),没有期中期末考试,只有平时考试,不过也很宽松——宽松到连考试时间都可以跟老师商量,比如题量太大了需要增加时间之类的。

小宽每天早上六点起床,冥想片刻,看会儿书,六点半吃早饭,然后就去学校。周三和周五下午没有课,余下几天是五点或三点放学。周一五点放学后,他会直接去健身一个半小时,然后回家吃饭、看书,八点半就睡觉了。

问他为什么会有如此健康、自律的作息,他说因为看过一本与掌控习惯有关的书,知道可以通过哪些方法去保持好习惯、改掉坏习惯。也看过一本讲高效休息法的书,从中了解到了冥想的好处,就开始尝试,一试就没有中断。自主选择感兴趣的书,看了以后有启发就去实践——这样的习惯大概就是我们常说的“终身学习”了。

瑞士的官方语言是法语、德语、意大利语和拉丁罗曼语,在小宽的学校,法语是第一语言,德语是第二语言,英语是第三语言。所以通常,他会同时看一本德语书、一本法语书和一本中文书,题材包括心理学、人物传记、科技类、漫画等。

我们连线采访的那段时间,他正在看一本介绍元素的书,了解每种元素的来源,以及在什么地方可以应用。那本书小宽看的是法语版,便于和拉丁语中的术语一一对应上。上一次回国,他还在淘宝买了一个元素周期表的实物展架,这样就会对那些比较稀有的或者有放射性的物质有具体的认知,知道它们是什么颜色的、长什么样。

在小宽的妈妈看来,正是因为当地学校的“不着急”给了学生很多留白,所以他们才有大把时间去思考,去做自己想做的事情。

在“留白”的时间里,小宽痴迷于做各种DIY手工

她回想起他们刚搬到瑞士时,小宽去上的“融入学校”带给她的冲击。融入学校会提供各种活动资源,让刚刚搬到那儿的孩子学习当地的语言、了解当地的文化,完全免费。老师觉得孩子语言OK了,就会跟家长说,可以去普通学校了。

妈妈习惯性地追求效率,希望小宽能够早点去普通学校,就问老师多久可以毕业。老师说,没有标准,因人而异,很大程度上取决于孩子的母语。如果来自西班牙、意大利、葡萄牙等拉丁语系国家,可能三五个月就能毕业。但小宽是该校历史上第四个中国孩子,可能要一年,因为中文离法语的逻辑太远了。

小宽妈妈就问老师,自己能做点什么帮助他在家里提升。但老师说,家里什么也不用做,最重要的是他能开心地去学校。

和融入学校的同学一起参加工地实践

五年过去,“开心去学校”已然实现。面对即将开始的学徒期,问小宽怎么看待AI对传统制造业的冲击,他的回答是:

AI出来后也会有新的工作,比如原来生产线上用的只是普通的机械臂,现在就可以通过编程,去实现更精细的动作。

有这样的心态,“开心去上班”也同样可期。

-每日教育新知-

天臣配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。